Ziel des Projekts ist es, die Energieerzeugung durch Photovoltaik mit landwirtschaftlichen Nutzungen und der Förderung der Biodiversität zu kombinieren. Dazu zählen beispielsweise Ackerbau und die Anlage von Werthölzern als Agroforst.

Das Ergebnis: „Die Kombination von erneuerbarer Energieerzeugung mit landwirtschaftlichen Nutzungen und der Förderung der Biodiversität bietet ein großes Potenzial mit vielfältigen Vorteilen für die Betriebe ebenso wie für die Umwelt“, sagt Volker Mielchen, Geschäftsführer des Zweckverbands LANDFOLGE Garzweiler. Der Zweckverband verantwortet das Gesamtprojekt Innovationspark Erneuerbare Energien gemeinsam mit dem Wuppertal Institut und der TH Köln. Kernidee ist die Schaffung eines integrierten Energiesystems, das die Energieerzeugung, Speicherung, Verteilung sowie Nutzung des erzeugten Stroms auf begrenztem Raum verbindet. Im Zentrum der Planungen stehen die Flächen des Tagebaugebietes Garzweiler, die rekultiviert sind oder sich aktuell in der Rekultivierung befinden.

In der jetzt vorliegenden Machbarkeitsstudie hat das Planungsbüro Drees & Sommer fast 50 verschiedene Vorgaben und Annahmen eingehend analysiert, beispielsweise rechtliche und technische Vorgaben, Varianten landwirtschaftlicher Nutzungen und Fruchtfolgen auf den Ackerflächen, aber auch flächenplanerische Vorgaben sowie insbesondere wirtschaftliche und ökologische Aspekte. Insgesamt haben die Fachleute einen Projektraum von rund 13 Quadratkilometern untersucht, wobei etwa 200 Hektar konkret als Demonstrationsfläche ausgewählt wurden. Diese befindet sich in Ost-West-Richtung beidseits der Autobahn 44n, die über eine Brücke gequert werden kann.

Für den Einsatz von Photovoltaik ist die Verwendung verschiedener technischer Systeme untersucht worden, darunter vertikal aufgeständerte bodennahe Trägersysteme mit beidseits beschichteten, bifazialen Modulen, die im Abstand einer Arbeitsbreite von 12 Metern installiert sind. Mit diesem System lassen sich laut Studie rund 270 Megawattstunden Strom je Hektar erzeugen, die landwirtschaftlichen Erträge erreichen rechnerisch 1.650 Euro pro Hektar. Die Studie sieht dabei für die Demonstrationsfläche ein innovatives Trackingsystem vor. Hierbei fallen die landwirtschaftlichen Erträge mit 1.430 Euro etwas niedriger aus.

Das favorisierte Tracking-System nutzt herkömmliche Module ebenfalls installiert mit einer Arbeitsbreite von 12 Metern; die Ausrichtung erfolgt prinzipiell in Ost-West- oder Nord-Süd-Richtung, wobei die Systeme bis zu 90 Grad drehbar sind und dem Sonnenstand nachgeführt werden. Größter Vorteil ist, dass der Energieertrag hierdurch auf rund 715 Megawattstunden pro Hektar ganz erheblich steigt. Die Verluste der landwirtschaftlichen Fläche liegen bei 14 Prozent, wobei diese Flächen einer gesteigerten Biodiversität dienen können.

Für eine Kombination mit Agroforst haben die Autoren der Studie die Nutzung von Walnuss als Wertholz untersucht. Bei einer zugrunde gelegten Arbeitsbreite von 24 Metern ist die Anlage von 3 Meter breiten Baumreihen mit Blühstreifen sinnvoll und führt ebenfalls zu Zusatzerträgen mit Früchten und Holz.

Aus wirtschaftlicher Sicht wird die Empfehlung ausgesprochen, die Energielandschaft in die Planungs- und Umsetzungsphase zu überführen. Die nächsten Schritte umfassen unter anderem die Klärung rechtlicher Fragen, insbesondere in Bezug auf Eigentumsverhältnisse und Genehmigungen. Parallel sind Entwicklungsoptionen zur Kooperation unter anderem mit landwirtschaftlichen Betrieben sowie Projektierenden in der Prüfung.

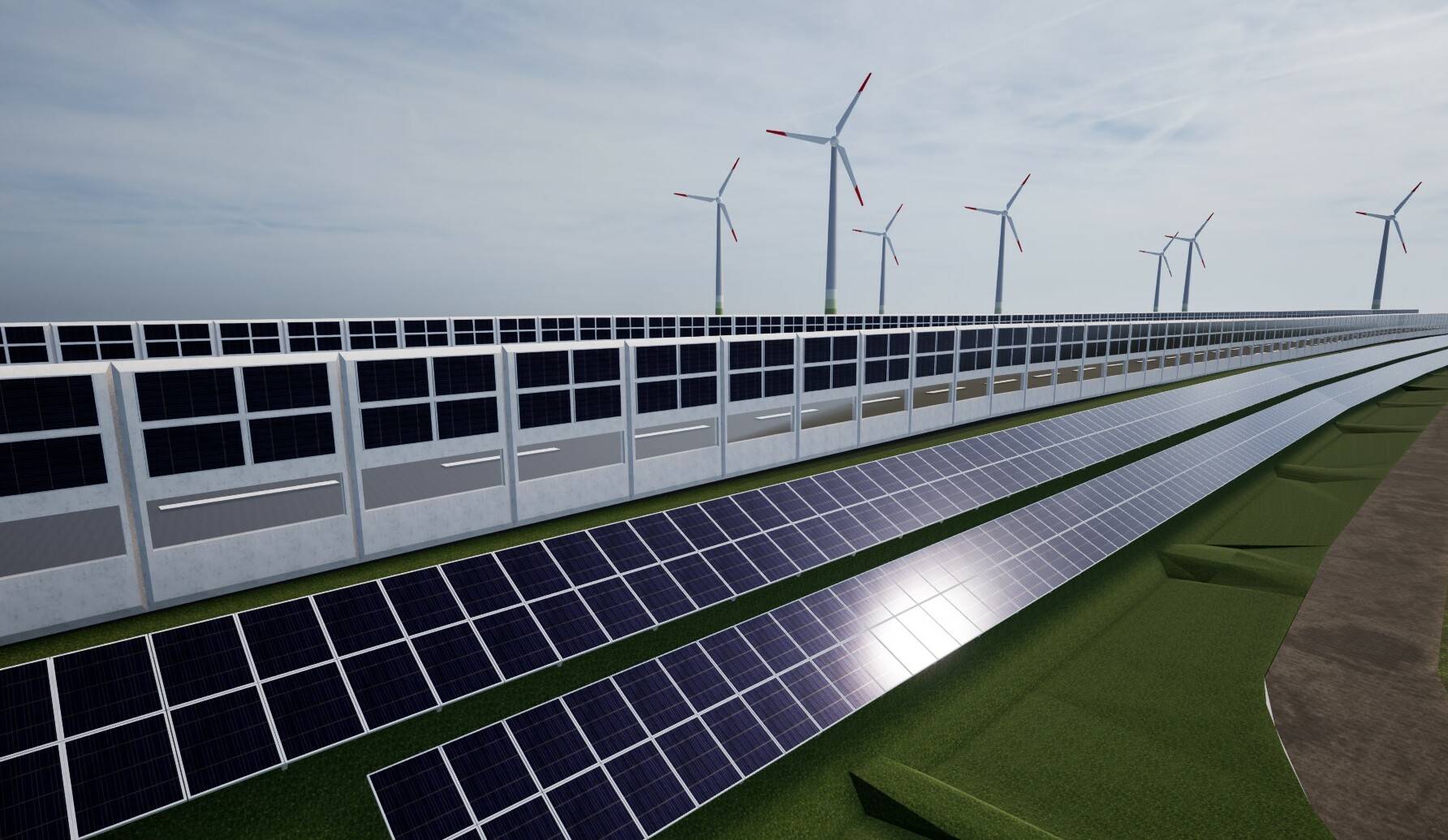

Neben der Energielandschaft umfasst der Innovationspark vier weitere Teilprojekte: die Solarautobahn, für die ebenfalls schon eine Machbarkeitsstudie vorliegt, das Energiekonzept für das interkommunale Industriegebiet Elsbachtal, das Energiekonzept für die Stadtteilentwicklung Jüchen-Süd und der „Green Energy Hub“ genannte, geplante Autohof der Zukunft in Titz.

Mehr dazu auf www.innovationspark-erneuerbare-energien.de.